Roberta Garieri : Relisant tes entretiens jusqu’à présent, j’aimerais aller un peu plus loin, croiser ton travail et réfléchir à celui-ci par rapport aux processus, contextes, situations.

Qu’est-ce que le contemporain pour toi?

Stefano Serretta : Je me suis souvent posé cette question, également grâce à nos conversations. Instinctivement, je répondrais que c’est un terme obsolète, quelque chose qui renvoie au siècle dernier. Contemporain est un mot qui a plus à voir avec une attitude qu’avec une dimension du temps. Real time ou live streaming sont peut-être des formules plus précises pour décrire ce que le contemporain est devenu : un espace de non-temps régi par le présent et par la répétition (ou la non-existence) des images. Le contemporain est aussi quelque chose qui se passe alors que je suis présent dans le sens où j’existe, même lorsque je n’ai pas de proximité. Ce sont tous les événements qui ont relancé l’Histoire de 2001 à nos jours, avec tout le respect pour ceux qui en ont célébré la fin. Ce genre de diplopie rend difficile à comprendre s’il est toujours logique de parler de contemporain. Peut-être qu’il faut penser à de nouvelles définitions.

RG : Je suis curieuse de connaître ton opinion sur le fait que le système dans le monde de l’art est de plus en plus présent, peut-être même plus que la production artistique.

Nous pouvons parler du fonctionnement de ce système en Italie et de ce que tu as perçu lors de tes deux séjours en France. Différences, similitudes …

SS : C’est un discours structuré, pour lequel je n’ai pas encore de vision suffisamment large. Il existe sûrement, en Italie et en France, un réseau de structures publiques et privées au sein desquelles un jeune artiste peut essayer de trouver des outils, des fonds et des lieux pour développer ses recherches. Personnellement, j’ai eu la chance de travailler dans les deux pays dans des contextes où cela est possible. Plus généralement, on peut parler de déconnexion entre le système artistique et la réalité environnante. Malgré la succession de biennales et de manifestations, malgré le fait qu’un certain marché de l’art ne semble pas ressentir de crise, j’ai l’impression que ce système est de plus en plus perçu comme un organisme étranger à la société.

Il appartient certainement à notre génération de combler le fossé de compréhension qui existe entre ce système et ceux qui devraient en bénéficier.

RG : Lors de ta résidence à Port Tonic sur la Côte d’Azur en 2017, par exemple, comment t’est-tu confronté à cette dimension?

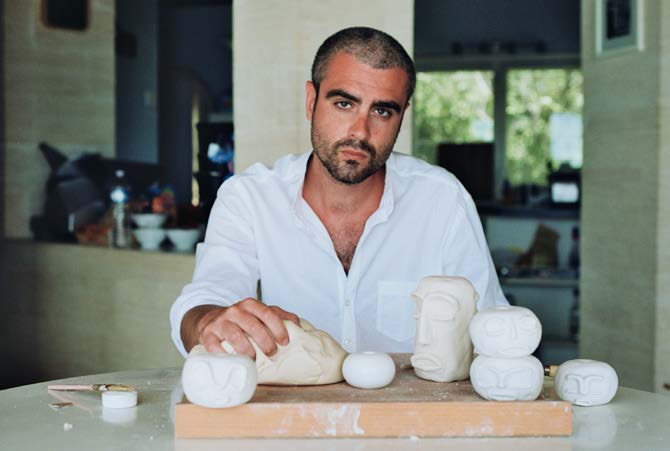

SS : À Port Tonic, j’ai eu l’occasion de me confronter pour la première fois, grâce aux espaces de travail, à la sculpture sur des dimensions différentes – une chose qui jusqu’alors avait été difficile pour moi, n’ayant eu d’atelier que au début de 2018. De plus, grâce aux collaborations créées par la résidence avec les laboratoires de Fréjus, j’ai pu expérimenter l’impression lithographique, technique qui m’intriguait depuis longtemps, mais de laquelle je ne m’étais pas encore rapproché.

RG : Quel rôle cette étape a-t-elle joué dans ta pratique? Parle-moi un peu du travail que tu réalisé dans ce contexte.

SS : Cela m’a donné l’occasion de me confronter avec un élément, la mer, qui fait naturellement partie de moi, mais qui était toujours restée étrangère à mes recherches. En fait, je suis né et j’ai grandi à Gênes, une ville portuaire et géographiquement proche de la Côte d’Azur. Dans les espaces de l’ancien chantier naval, reconverti en résidence, j’ai pu ainsi explorer certains éléments de ma ville d’origine. Je suis parti de la récupération de bouées de différentes tailles, des bouées qui tenaient dans une main aux grandes bouées de signalisation de près de deux mètres de haut et qui étaient des traces de la vie antérieure du lieu de résidence. Je les ai recouverte de pâte à sel, en les transformant en sculptures à deux ou quatre faces. L’inspiration provient en partie d’une sculpture d’Hermès à deux faces, conservée au musée archéologique de Fréjus, et en partie du nom de Gênes, qui tire son origine de Giano Bifronte, une divinité tournée vers le passé et l’avenir. Sur la jetée, j’ai également fait un graffiti argenté, Closer Than It Apparears (« Plus proche qu’il n’y paraît »), une citation qui interagit directement avec la ligne d’horizon, activant des récits passés et futurs reliés à la dimension du départ et du retour.

RG: Il s’est ouvert récemment l’exposition collective à laquelle tu as participé That’IT! au MAMbo de Bologne, une exposition qui dresse le bilan de la génération d’artistes italiens nés dans les années 1980. Peut-on encore penser en termes d’italianité? En effet quelle est ta relation avec cette définition?

SS : Le commissaire Lorenzo Balbi a abordé la question avec une grande intelligence, en parlant à juste titre de « ius soli artistico », plutôt que d’en faire une carte d’identité. Même le sous-titre de l’exposition Sur la dernière génération d’artistes en Italie à un mètre et demi de la frontière cite une phrase de Bruno Munari et amène directement au but: l’art italien, oui, mais dans quel sens?

Je ne crois pas au concept de nation, encore moins à celui d’État. Je pense qu’il existe une grande communauté d’artistes travaillant en Italie, mais celui d’artiste italien est un label qui défend une appartenance, politique plutôt que culturelle, dans laquelle un esprit nomade ne peut pas être enfermé.

RG: Nous pouvons parler du nouveau travail que tu as présenté pour cette exposition…

Jossy, l’œuvre présentée pour cette exposition, est une installation composée de petites idoles produites en série. Ce sont des statues en papier mâché créées avec l’intention initiale d’être brûlées comme des offres, mais transformées en ruines. Je souhaitais étudier la relation entre la marchandise et le don et la manière dont ceux-ci sont combinés dans la création de fétiches destinés à rendre idéalement la vie dans la mort le plus semblables que possible à la vie dans la vie. J’ai travaillé sur la capitalisation de la relation avec le sacré à travers la relecture de matériaux et de techniques utilisés pour créer des ex-voto anciennes et récentes, de l’ushabti égyptien à l’armée de terre cuite jusqu’au joss paper (ou ghost money) – des feuilles de papier à graver comme offres votives. Dans la Chine ancienne, les joss paper avaient une division bien définie par hiérarchie: les gros morceaux de papier de riz ou de bambou recouverts d’un rectangle de feuille de bronze étaient brûlés pour les esprits récemment décédés ou pour ceux des inconnus. L’argent était réservé aux esprits ancestraux ainsi qu’aux divinités locales, tandis que l’or était réservé aux défunts importants et aux divinités majeures. Au fil des siècles, ces morceaux de papier ont évolué dans leur apparence pour devenir une sorte de contrepoids de billets de banque réels. Aujourd’hui, en plus du Bouddha ou de l’empereur de jade traditionnels, même les visages de célébrités décédées, telles que JFK, Albert Einstein ou Marylin Monroe, sont imprimés et distribués, tout en restant inférieurs au réel dollar zimbabwéen. A côté de ces pots-de-vin, de petites villas en papier-mâché, des voitures de luxe, des prostituées, des préservatifs, des serviteurs, des pilules de viagra, mais aussi des smartphones, des lunettes de soleil et des montres bracelets ont surgi. À première vue, cela peut sembler une folie ou, d’une manière un peu plus idéologique, l’une des nombreuses manifestations des contradictions que la société capitaliste porte a son intérieur. Enfin, la réalité est que je me suis rappelé du Musée égyptien de Turin, du voyage scolaire au cours duquel – tandis que nous examinions les figurines en terre cuite d’une vingtaine de centimètres représentant des hommes, des femmes, des animaux de pâturage et des bateaux – un guide a expliqué qu’il s’agissait d’offres qui avaient été enterrées avec le pharaon, ou avec des personnalités de haut rang, pour lui assurer un traitement adéquat même dans l’au-delà. Notre société a simplement élargi la possibilité d’acheter ou d’acheter une place au soleil, au moins une fois morts.

RG : J’aime penser à ta relation avec l’écriture, que j’apprécie beaucoup.

Est-ce une dimension privée, non visible? Comment cet espace interagit-il avec l’articulation de ton travail?

SS: Écrire pour moi est souvent un point de départ. Quand j’étais adolescent, j’ai commencé à faire du rap puis je suis passé au graffiti. À la même époque, j’écrivais des poèmes et des histoires, comme Minnie l’impicciona, publié dans l’anthologie Guida alle più bastarde vie del mondo (Erga, 2010), où je parlais du blues et du postcolonialisme à Casablanca à la fin des années 1950. En 2012, lors de documenta 13, j’ai tenu un journal pour Undocumenta (13)- Per un archivio dell’istante, un projet que tu as édité et qui est ensuite devenu la première exposition à laquelle j’ai participé. À cette occasion, j’avais imprimé sur un long rouleau (peut-être inspiré du premier brouillon de On the road de Kerouac) toute l’écriture de cette période qui après s’est transformée en une nappe sur laquelle nous avons dîné, avec tous les autres artistes et amis. À part cette toute première tentative de travail, l’écriture est revenue à plusieurs reprises dans mon parcours d’artiste visuel, je pense notamment à Aeternitas (2014), Shanti Town (2016) et Quote (2015). D’un point de vue plus théorique, à partir de 2014, je mène le projet Conversazioni sul 9/11, une comparaison avec plusieurs voix impliquant entre autres l’économiste Christian Marazzi et le philosophe Tiziana Villani. C’est pourquoi j’ai publié Sauvage (Archive Books, 2016), un journal de presse gratuit imprimé à l’occasion de l’exposition personnelle Rubbles in The Jungle (Placentia Arte, 2016). Dans ce cas également, j’ai utilisé l’espace des pages du journal pour donner forme à une narration chorale, une histoire à plusieurs voix qui commence par des réflexions sur les œuvres exposées, mais qui va nécessairement au-delà.

RG : Considérant ton précèdent parcours dérivant de l’histoire, te définis-tu plutôt autodidacte ?

Je suis certainement autodidacte de formation. J’ai appris seul à dessiner, à graver, à peindre et à faire de la sculpture et c’est une chose pour laquelle je suis heureux. Mes meilleurs professeurs étaient souvent mes amis, les «anciens» quand je faisais du graffiti et même maintenant des gens en qui j’ai confiance et avec lesquels je peux discuter ouvertement. Quant aux grands artistes, chaque fois que j’ai pensé à quelqu’un, je le regrettais, non pas parce que je le reniais, mais parce que selon les périodes de ma vie je regardais plus une figure ou plus une autre.